今回は、人物を油絵で描くときの手順やコツなどを解説します。

油絵で人物を描くことは、多くの画家にとって魅力的でありながらも難しいテーマの一つです。

顔の表情や体の動き、肌の微妙な色合いを表現するには、デッサン力や色彩の知識だけでなく、油絵ならではの技法を活かすことが大切です。

この記事では、人物を魅力的に描くためのコツやテクニックをご紹介します。初心者の方でも実践しやすい方法を中心に解説します。

初心者の方でも取り組みやすいように、道具の準備から基本的な筆使い、色の重ね方まで丁寧に解説します。 ぜひ、この記事を参考にして、自分だけの表現を見つけてください!

Contents

油絵で人物を魅力的に描くコツ

油絵で人物を魅力的に描くコツを、構図・立体感・色使いの観点からわかりやすく解説します。

魅力的な人物画を描くための構図の考え方

人物を描く際に最も重要なのが構図です。 構図が良ければ、見る人を引き込むような魅力的な作品になります。 私は、まずシンプルな三分割法を意識し、人物の顔や目の位置を画面の重要なポイントに配置するようにしています。また、人物のポーズや背景とのバランスも考えながら、静止した絵の中にも動きを感じさせる構図を探るのがポイントです。

光と影を活かして立体感を出す方法

光と影のコントラストを意識することで、人物に立体感を与えることができます。 私は自然光を利用したライティングを好みますが、スタジオライトを使う場合は一方向から光を当て、明暗の差を強調します。肌のハイライト部分には厚めの絵の具を乗せ、影の部分にはグレーズ技法(薄く絵の具を重ねる技法)を使うことで、奥行きを出すことができます。

色使いで人の印象を決めるテクニック

肌の色は単に「ベージュ」ではなく、ピンクや青、緑などの微妙な色合いが混ざっています。 私はまず薄い色で下塗りをし、その上に温かみのある色と冷たい色を混ぜながら少しずつ調整します。たとえば、血色を良く見せたいときはローズ系の色を頬や鼻先に入れると生き生きとした表情になります。

初心者必見!油絵の人物の描き方ガイド

初心者が油絵を始める際の手順を具体的に解説します。

初心者におすすめの油絵の道具と準備

初心者が油絵を始める際には、まず基本的な道具を揃えましょう。

私が最初に揃えたのは、以下のようなものです。

・基本の油絵具(白・黒・赤・青・黄など)

・油絵用の筆(平筆・丸筆・細筆)

・ペインティングナイフ

・テレピン油やリンシードオイル(溶き油)

これらを準備し、シンプルな色使いから始めると、色の混ぜ方や筆使いを理解しやすくなります。

下絵の描き方と油絵の進め方

私はまず地塗りをした後(地塗りの記事参照:「油絵の描き方入門:美しい発色を生む地塗りの基本」)、鉛筆や木炭で下絵を描き、その上に薄く油絵の具で下塗りをします。

こうすることで、油絵具の発色が良くなり、全体のバランスを見ながら描き進めやすくなります。

初心者の方は、輪郭をはっきり描きすぎず、柔らかく描くことで自然な仕上がりになります。

失敗しない肌の色の作り方と塗り方

肌の色を作る際、私は白に黄色や赤を混ぜてから、少しずつ青や緑を足して微調整します。

特に影の部分には、補色(例えば、オレンジの影に青を少し加える)を意識すると自然な陰影になります。

肌を塗る際には、最初に広い面を大まかに塗り、後から細かい部分を調整するのがコツです。

油絵でリアルな人物を描く描き方の基本

リアルな顔を描く際のポイントを解説します。

リアルな顔を描くためのプロポーションの理解

人物画を描く際に大切なのが、顔の比率を正しく捉えることです。 私は最初に顔を縦横のガイドラインで分割し、目・鼻・口の位置を確認します。特に目と目の間の距離や耳の位置は見落としがちなので注意が必要です。

質感を表現する筆の使い方と塗り方

私は、筆の種類を使い分けることでリアルな質感を表現しています。

たとえば、肌の柔らかさを出したいときは平筆で滑らかにぼかし、髪の毛は細筆やナイフを使って流れを表現します。

筆のタッチ一つで人物の雰囲気が変わるので、さまざまな描き方を試してみるのが大事です。

目・鼻・口などの細部をリアルに描くポイント

顔のパーツを描くとき、特に目は「光の反射」を意識すると生き生きとした表情になります。 白目に少し青やグレーを加えることでリアルな質感が出せます。 鼻の形は影を意識して描くと立体感が生まれます。

油絵の描き方|人物を上手に描く練習法

ヨハネス・フェルメール「牛乳を注ぐ女」

油絵で人物を上手に描くためには、まずはデッサン力、そして色の重ね方の練習方法を解説します。

デッサン力を鍛えるための基礎練習

私は毎日10分でもクロッキーを行い、人物の形を素早く捉える練習をしていました。

短時間で描くことで、観察力とバランス感覚が鍛えられます。

色の重ね方を学ぶグレーズ技法の練習

グレーズ技法を使うと、透明感のある肌や深みのある影が表現できます。

私は薄く塗った後に何度も重ねて、徐々に色を調整していきます。

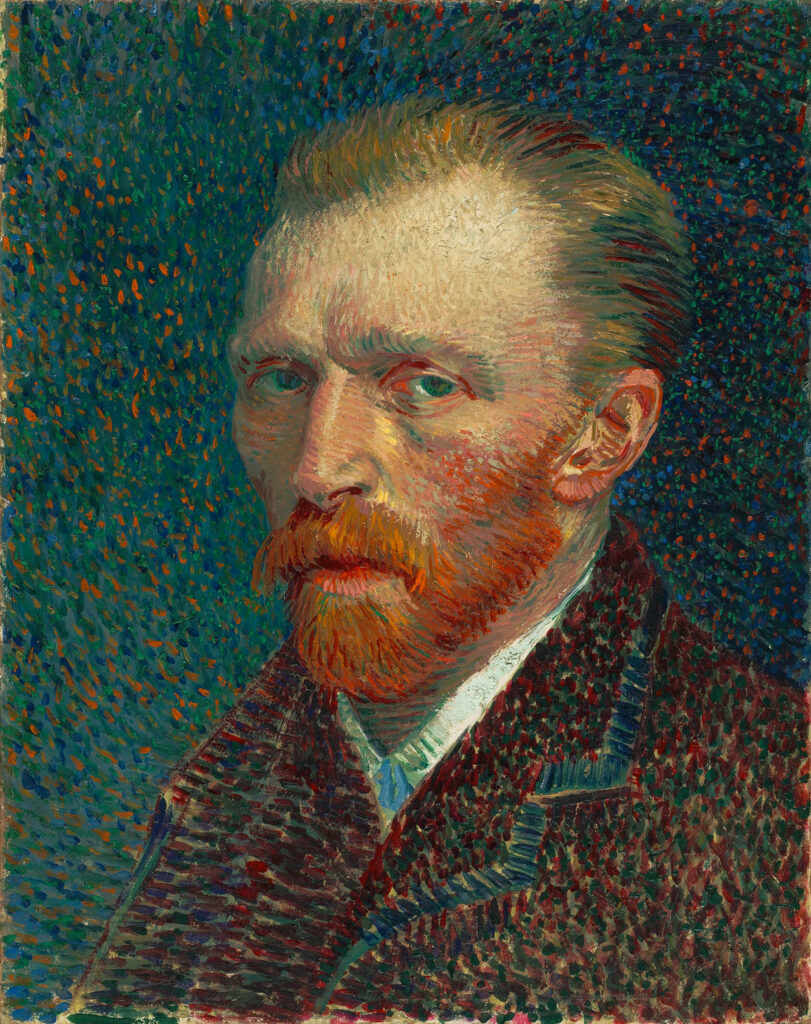

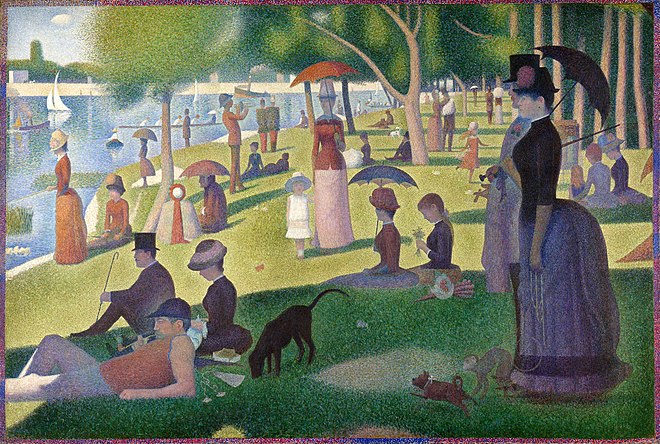

グレーズ技法(グレージング)は、絵画における伝統的な技法のひとつで、透明または半透明の絵具の層を重ねることで、作品に深み、輝き、そして豊かな色彩を与えるものです。以下に、グレーズ技法についての詳細を説明します。 グレーズ技法の基本 グレーズ技法の応用 グレーズ技法の注意点 グレーズ技法の代表的な画家 フィンセント・ファン・ゴッホ「自画像」 油絵の技法には様々なものがありますが、代表的なものを2つ紹介します。 絵の具を厚く塗るインパスト技法を使うと、力強い印象の人物画になります。 インパスト技法(impasto)は、絵画における技法のひとつで、絵具を厚く塗り重ねることで、画面に立体感や物質感を与えるものです。以下に、インパスト技法について詳しく説明します。 インパスト(imposto)とは、イタリア語で「盛り上げる」という意味の言葉です。 インパスト技法の基本 インパスト技法の応用 インパスト技法の注意点 インパスト技法の代表的な画家 ジョン・シンガー・サージェント 「カーネーション、リリー、リリー、ローズ」 ブレンディング(ぼかし)技法を使えば、肌のトーンを自然に馴染ませることができます。 ブレンディング技法とは、異なる色やトーンを滑らかに融合させることで、より自然な表現や立体感を生み出す絵画の技法です。この技法は多くの芸術家によって活用されており、光と影を柔らかく繋げることで、リアルな質感や奥行きを作り出すことができます。 ブレンディング技法の種類 ブレンディング技法には、主に以下の3種類があります。 ブレンディング技法の効果 ブレンディング技法を使うことで、絵画に以下のような効果を生み出すことができます。 ブレンディング技法の注意点 ブレンディング技法を間に挟む場合には、以下の点に注意する必要があります。 ブレンディング技法の代表的な画家 ブレンディング技法を極めた代表的な画家には、以下のような巨匠たちがいます。 油絵の最大の特徴は、時間をかけて何層も重ね塗りできることです。 私の経験をもとにした人物画の描き方と少し専門的な技法なども併せて紹介しました。ぜひ、自分なりの描き方を見つけて、楽しく油絵に取り組んでみてください!

油絵の技法を活かした人物の描き方とは?

インパスト技法でダイナミックな表現をする方法

ブレンディング技法で滑らかなグラデーションを作る

私は柔らかい筆を使って色をなじませ、スムーズなグラデーションを作っています。

油絵ならではの重ね塗りで深みのある肌を描く

私は最初に薄く色を置き、数日置いて乾かしてから次の層を塗ることで、より深みのある表現をしています。まとめ

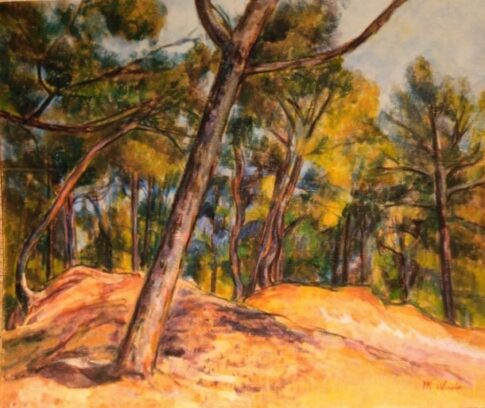

私は南フランスに4年間住んで風景画を主に描いていました。