木を描くということは、自然と向き合うこと。

この記事では、「油絵で木を描くにはどうすればよいか?」という疑問に対し、構造・色・筆づかい・構図などの視点から、私自身の経験も交えて丁寧にご紹介していきます。

木を描くことの面白さ、奥深さをぜひ感じ取っていただけたら嬉しいです。

Contents

油絵でリアルな木を描くための道具と準備

リアルな木を油絵で描こうとするとき、技法や観察も大切ですが、それ以上に重要なのが「道具と準備」です。

どんな筆を使うか、どんな絵具を選ぶか、そしてキャンバスの状態や資料の見方など、描く前の準備によって仕上がりの完成度が大きく変わってきます。

ここでは、私が木を描くときに実際に使っている道具や準備法を中心にご紹介します。

木を描くのに適した筆とその使い方

木を描くときには、用途に応じて数種類の筆を使い分けると表現に幅が出ます。

私がよく使うのは、以下の3種類です。

- フラット筆(平筆) :幹や枝の直線的なラインを描くときに便利で、筆の角を使えば細い線も描けます。

- フィルバート筆(丸みのある平筆) :葉のかたまりや幹の陰影をやわらかく描写するときに重宝します。

- ファンブラシ(扇型) :葉のざわつきや木の質感を出すときに便利で、私はよく絵具を軽くのせるようにして叩くことで、葉の自然な散らばり感を表現しています。

筆は、形状だけでなく毛の硬さでも使い心地が違います。

木のゴツゴツした質感を出すには豚毛のような硬めの筆、柔らかく葉をぼかしたいときはナイロンやセーブル(イタチ、コリンスキー)の柔らかい筆を選ぶとよいでしょう。

木の表現に合う絵の具とメディウムの選び方

木をリアルに描くには、色の深みや透明感を出せる絵の具が不可欠です。

私がよく使う色は、 バーントアンバー、バーントシェンナ、ローアンバー、ビリジャン、オリーブグリーン、イエローオーカー、ウルトラマリンブルー など。

幹の影や苔、葉の色合いなど、混色の組み合わせで多彩な表現が可能になります。

メディウムは、木のどっしりとした質感を出すには スタンドオイル入りの重めのメディウム 、繊細な葉の表現には リンシードオイルを少し加えた流動性の高いメディウム など、場面に応じて使い分けます。

グレージングを多用する場合は、透明度の高いメディウム(ダンマルバニッシュなど)を使うと良いかもしれません。

何度か塗り重ねても色が濁らず、木の奥行きが感じられる仕上がりになるようなので、メディウムの力は思った以上に大きそうです。

スムーズに描くための下地とキャンバスの準備

キャンバスの下地づくりも、木をリアルに描くための重要なステップです。

紹介した記事があるので参照してください。

市販のキャンバスをそのまま使うと表面がざらついていて、細かい表現がしにくいことがあります。

私は木を描くときは、 ジェッソ(地塗り剤)を自分で塗り直し、表面をサンドペーパーで滑らかにしてから使う ようにしています。

特に枝や葉の細かな筆致を活かしたいときには、滑らかな下地があるだけで筆運びが断然良くなります。また、木を中心に描く場合、キャンバスにざっくりと構図を鉛筆か木炭でスケッチしておくと、描きながら迷うことが少なくなります。

写真や実物を参考にした木の描き方準備法

木をリアルに描くには、しっかりとした観察が欠かせません。

私は、できる限り 現地でスケッチか写真を撮って資料にしています。

現地でキャンバスに直接描く際は、携帯用のイーゼルがあると便利です。

特に気をつけて見るのは「枝の分かれ方」「幹の光の当たり方」「葉の重なり具合」など、細かいけれど重要なポイントです。また、時間帯によっても木の見え方は大きく変わるので、朝・昼・夕方で写真を撮り分けることもあります。

写真を見るときは、ただ木を「写す」のではなく、どこに明るさと暗さがあるか、色のトーンがどう変化しているかを分析するようにしています。

こうすることで、単なるコピーではなく、リアリティのある描写に近づけることができます。

初心者向けの油絵の木の描き方ステップ

木を油絵で描くのは一見難しそうに思えますが、実は形がある程度自由で、初心者にもぴったりのモチーフです。

ここでは、これから油絵を始める方や、木を初めて描いてみたい方に向けて、基本の準備から描き方のコツ、おすすめのモチーフまでをご紹介します。

木を描く前に知っておきたい油絵の基本

木を描く前に押さえておきたいのが、油絵ならではの特性です。

油絵は乾くのに時間がかかるため、色をじっくり混ぜたり、塗り重ねて修正したりできるのが大きなメリットです。私が初めて油絵で木を描いたときも、思いどおりの色にならずに何度も塗り直しましたが、乾きが遅いおかげで落ち着いて調整することができました。

また、筆に残った絵具や使い方によって、木の表面の質感を偶然的に表現できるのも油絵ならではの魅力です。

最初は道具の扱いに戸惑うかもしれませんが、筆圧や絵具の量を変えるだけでも表情が出せるので、練習のつもりで楽しみながら取り組むのが一番です。

木の形をシンプルに捉える描き方のコツ

木を描くとき、つい枝の細かい形や葉の一枚一枚を気にしてしまいがちですが、初心者の方にはまず「シルエット」や「大きな形」に注目するのがおすすめです。私自身も最初の頃は細部ばかり追って迷子になってしまったので、今ではまず幹と枝の「流れ」を大きく捉えて、木全体のバランスを見てから細部に入るようにしています。

たとえば、幹はまっすぐではなく、少し曲がっていたり、途中で分かれていたりします。

その不規則さを楽しみながら、自然なラインを意識して描くと、絵に柔らかさやリズムが生まれます。

枝も左右対称にならないように意識すると、ぐっと自然らしい印象になります。

初心者でも描ける木の練習方法

おすすめの練習方法は、「1色だけで木を描くモノクロスケッチ」です。色のことを考えずに、明暗だけで木の立体感や空間を捉える練習になります。

私もこの方法でずいぶん描写力が上がりました。

また、写真を見て模写するのも良いですが、できれば公園や道ばたの木をスケッチしてみるのも効果的です。

自然の中で観察すると、木の形や光の当たり方、枝の重なり具合などがよくわかります。

短時間でもいいので、「幹と枝」「葉のかたまり」「影」の3つだけを意識して描いてみると、自然と木を捉える感覚が身についてきます。

初めての木の油絵におすすめのモチーフ

初心者におすすめなのは、「一本の木」がはっきり見えるモチーフです。複数の木が密集していたり、遠景の林のような複雑な構図よりも、1本の木が中央に立っているようなシンプルな構成が安心です。

私が最初に描いたのは、冬の公園に立っていた葉の落ちたケヤキでした。

枝の形がよく見えて、葉を描かなくていいのでシルエットに集中でき、とても良い練習になりました。

また、光が斜めから当たっている場面だと、幹や枝に自然な陰影ができて、立体感を掴みやすくなります。

背景もあまり描き込まず、空や地面を軽く塗る程度にすることで、木の存在感がより際立ちます。

まずは一枚、気負わずに「一本の木を描く」ことから始めてみると、油絵の楽しさが実感できるはずです。

油絵で木を描く基本的な描き方

風景画の中でも「木」はとても重要な要素のひとつです。

自然の中に立つ一本の木が、絵の印象を決定づけることもあります。

この記事では、油絵で木を描く際の基本的な描き方や、リアルに見せるための技法、私自身が感じたコツなどを交えてご紹介します。

木の構造を理解して油絵に活かす

木を描くときに大切なのは、形を真似る前に「構造」を知ることだと私は思います。幹から枝がどう広がっていくのか、葉がどのように付いているのか――こうした基本的な仕組みを押さえておくと、絵に説得力が出てきます。

私自身、木をただ「線でなぞって」描いていた頃は、どこか不自然で単調な絵になりがちでした。

でも、スケッチや観察を通じて「木は生きている構造物」なんだと理解してからは、一本の木を描くこと自体が楽しくなったんです。

特に、根元のどっしりした存在感から、空に向かって広がる枝の流れを意識することで、自然なリズムが生まれるようになりました。

木の幹と枝のバランスのとり方

幹と枝のバランスは、木を描くうえでとても重要な要素です。幹が太すぎると重たく見えますし、細すぎても頼りなく感じてしまいます。

枝の広がりも、どこか一方向に偏っていると不自然です。

私が実践しているのは、まず幹と太枝をシンプルな線でラフに配置し、画面の中でどうバランスをとるかを俯瞰して考える方法です。

細かく描くのはそのあと。

油絵では修正がしやすいとはいえ、やはり構図がしっかりしていないと、あとで描き込んでもまとまりのない印象になってしまいます。

構造と構図は、絵の「骨格」としてしっかり押さえておきたいところです。油絵に適した木の下描き方法

下描きは油絵でも重要です。私の場合は、鉛筆ではなく、油絵用の薄いオイルで溶いた絵の具(バーントアンバーなど)を使って、キャンバスにラフスケッチのように描いていきます。

ここでのポイントは、描きすぎないこと。細かく線を入れすぎると、絵の自由さが失われてしまいます。

私は「ガイドライン程度」にとどめ、あとは絵の中で形を探っていくようにしています。

また、木の大まかな流れ(幹の向き、枝の角度、葉のボリューム)を最初に決めておくと、塗り進めるときに迷いが減ります。下描きがあると精神的にも安心して筆が動くので、特に初心者の方にはおすすめです。

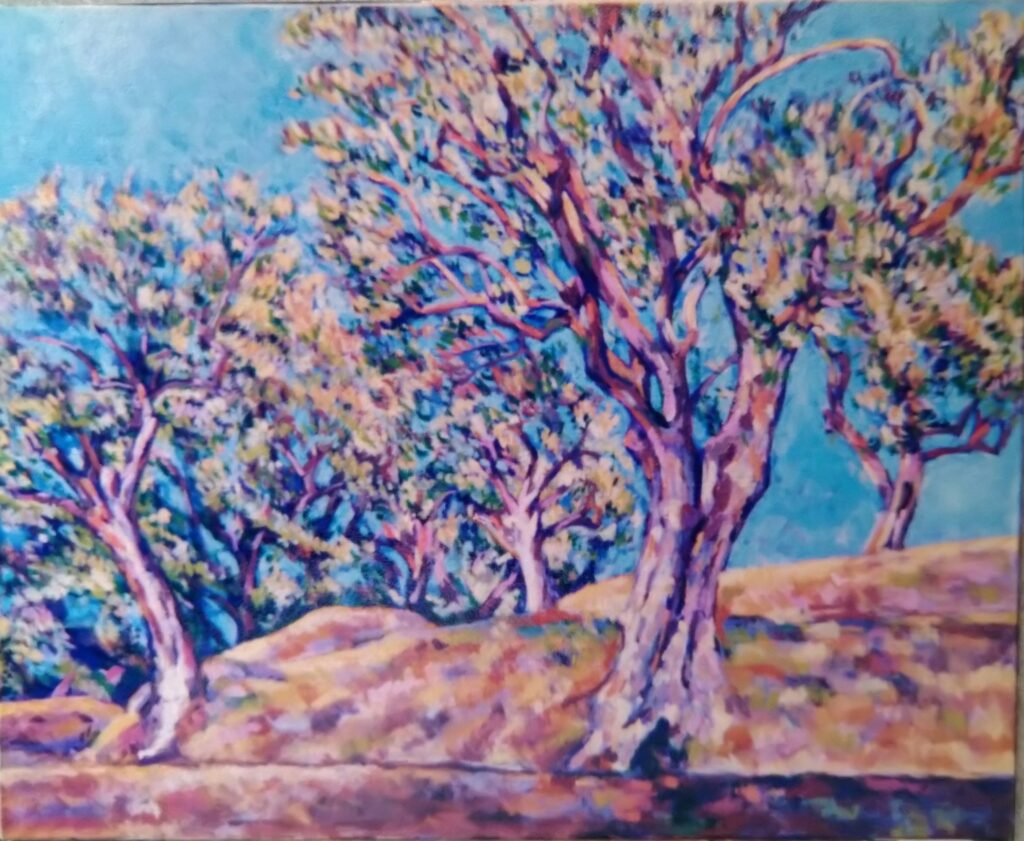

油絵の木に使う基本色と混色のコツ

木を描く色といえば、「茶色と緑」だけを想像される方が多いかもしれません。

でも実際に木を観察すると、紫がかっていたり、黄色く光っていたり、色の奥行きはとても豊かです。

私は、幹にバーントアンバーとウルトラマリンを混ぜて、深いグレーに近い陰影をつけるのが好きです。

これに少し赤系を混ぜると温かみが出ますし、逆に青を強めれば冷たい印象に変わります。

葉の部分も、ビリジャンやサップグリーンだけでなく、カドミウムイエローやコバルトブルーを加えることで、季節感や時間帯の雰囲気を表現できます。

混色は感覚が大事ですが、私は「自然の色は単純じゃない」と意識して、つねに2〜3色は混ぜるようにしています。木の質感を油絵で表現する方法

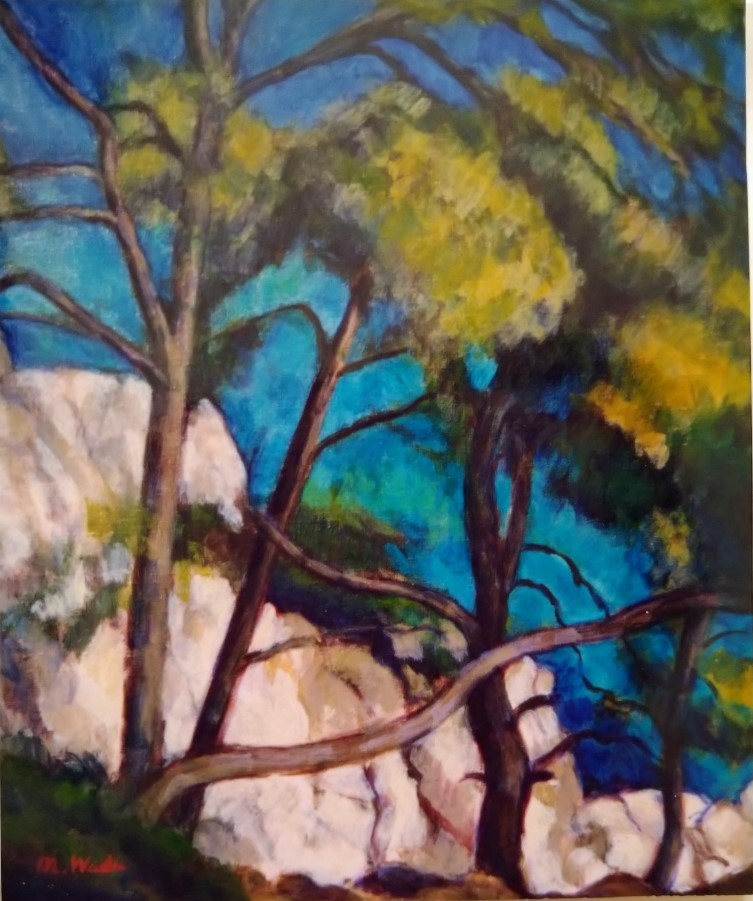

木を油絵で描くとき、一番大切なのは「質感」をどう表現するかです。

写真のように正確に描く必要はありませんが、見る人に「これは木だ」と感じさせるためには、木の皮のゴツゴツ感や年輪の模様、表面の凹凸、そして光の当たり方による陰影をしっかり捉えることが重要です。

ここでは私自身が実際に試してきた方法をもとに、木の質感を表現するコツをご紹介します。

木の皮や年輪を描くための筆づかい

木の皮の荒々しさを表現するには、筆の使い方がカギになります。私は平筆やファンブラシ、さらには硬めのドライブラシを使って、乾いたような筆づかいで表面を引っかくように描くことが多いです。

木の皮は均一ではなく、ランダムで複雑なパターンをしているため、あえて筆に絵具を少なめにとってかすれたタッチを残すようにしています。

年輪を描くときは、細いライナー筆で曲線をゆっくりと描くと、柔らかく自然な印象に仕上がります。

油絵で木の質感を出すための色の重ね方

木の幹や枝の色は、単なる茶色ではなく、グレー、緑、赤、時には紫がかった色など、複数の色が混じり合っています。

私はまず暗めのアンダートーン(たとえばバーントアンバー+ウルトラマリンブルーなど)で下地を作り、その上に少しずつハイライトカラーを重ねていきます。

色を一気に塗らず、何層も塗り重ねることで深みが出て、木の「生きている感じ」がにじみ出てくるのです。光と影で木の立体感を描く描き方

木に限らず、立体感を出すためには光と影の関係をしっかり把握する必要があります。私は実際に外で木をスケッチしたり、写真を観察したりして、光がどの角度から当たっているかを確認してから描き始めます。

幹の側面に入るやわらかい影、枝の下にできる濃い影、そして葉によって生まれるまだらな光の模様――それらを意識して描くだけで、ぐっとリアリティが増します。木の表面の凹凸を表現する技法とは

凹凸感を出すには、厚塗り(インパスト)とスクラッチ技法が効果的です。

私はよく、木の幹のごつごつした部分にペインティングナイフで絵具を厚く盛り、乾かないうちに筆先や爪楊枝で表面を削ったり引っかいたりして、ひび割れたようなテクスチャを作ります。

こうした物理的な凹凸があると、画面に立体感が生まれ、木の荒々しさがぐっと引き立ちます。

油絵で木を描くときに使える色と混色のコツ

木を描くとき、実際には「茶色一色」では表現しきれないほど、多彩な色が必要になります。

木を描くとき、実際には「茶色一色」では表現しきれないほど、多彩な色が必要になります。

幹や枝だけでなく、葉、苔、湿気、季節ごとの変化など、自然の中の木は常に違う色合いを見せてくれます。

ここでは、私が油絵で木を描く際に使っている色や、混色の工夫についてご紹介します。

木の幹や枝に使う基本色とそのバリエーション

木の幹に使う基本色としては、「バーントアンバー(焼き茶)」や「ローアンバー(暗茶)」が中心になります。これにウルトラマリンブルーやパーマネントグリーンを加えると、冷たさや深みが増し、より自然な色味になります。

私は幹の影になる部分には、バーントアンバーとウルトラマリンブルーを混ぜて使い、表面には少し黄土色(イエローオーカー)やチタニウムホワイトを足して、光を受けた部分を明るくしています。

枝の部分は幹よりも繊細な印象にしたいので、少しグレイッシュな色(たとえばローアンバー+ホワイト+青)で描くことが多いです。

木の種類によっても色は変わるので、あえて「色見本」をつくってから描き始めることもあります。

季節ごとの色味の違いをどう表現するか

春と秋では、同じ木でも全く異なる色合いを持ちます。

春は若々しく明るい緑、秋は赤や黄、時には茶色がかった落ち着いたトーン。

私は春の木を描くときには、ビリジャンやレモンイエローを混ぜて鮮やかな葉を表現します。

一方、秋はバーントシェンナやキャドミウムオレンジを使い、深みのある紅葉をつくり出します。

幹の色にも季節感を加えることで、全体の調和が取れます。

たとえば冬の木なら、グレイを基調とした寒色寄りの色合いにすると、空気の冷たさまで伝わるようになります。

葉っぱや苔など、木に付随する自然物の色の工夫

葉っぱや苔は、木をより「生きた存在」にしてくれる要素です。

私は葉を描くとき、緑一色にせず、明暗と色味に幅を持たせるように意識しています。

たとえば、日が当たっている葉にはイエローグリーンやレモンイエロー、陰になった部分にはビリジャンやパーマネントグリーンディープなどを使って、光の流れを表現します。

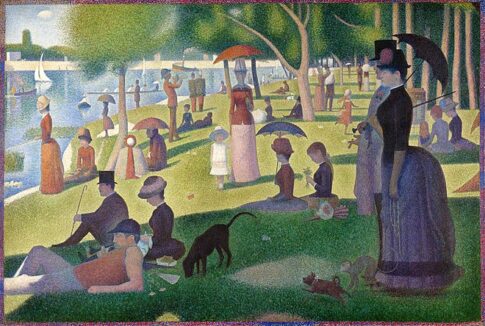

苔は、筆を stippling(点描)するように使ったり、スポンジや布で叩くように絵具をのせて、自然な質感を出しています。

緑だけでなく、土や湿気を感じさせるようにバーントアンバーやパープルを混ぜて「湿った感じ」を演出するのもおすすめです。

自然な色合いを出すための混色テクニック

油絵では、チューブのままの色をそのまま使うよりも、自分で混ぜて作った色のほうが深みとリアリティが出ます。私は、三原色(赤・青・黄)をベースに、少しずつ混ぜていく「地味な色作り」が好きです。

とくに木の表現では、「汚し色」として少量の補色(たとえば緑に少し赤を足す)を加えることで、自然な彩度の落ちた色になります。

また、パレットの上であえて完全には混ぜずに、マーブル状にした状態で筆に取ると、筆の一筆の中に色のニュアンスが生まれて、木の自然な色ムラやまだら感が再現できます。

これはとても面白く、偶然性が良い結果を生むことも多いので、ぜひ試してほしい方法です。

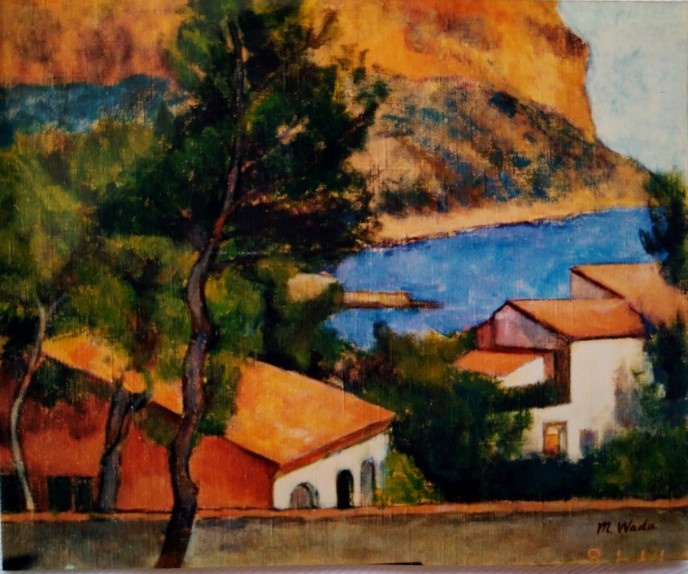

木を油絵の中で生かす構図と演出

.jpg) 木の質感や存在感を描くというのは、単なる技術だけでなく、「観察眼」と「想像力」の勝負だと私は思っています。

木の質感や存在感を描くというのは、単なる技術だけでなく、「観察眼」と「想像力」の勝負だと私は思っています。

自然の美しさをどこまで自分の絵に取り込めるか――この挑戦こそが、油絵の木を描く醍醐味ではないでしょうか。

木を主役にする構図のポイント

油絵で木を描くとき、私がまず考えるのは「木をどんな存在として絵の中に置きたいか」ということです。たとえば、雄大な自然の象徴として大木を堂々と中央に配置することもあれば、物語の背景として画面の端にそっと添えることもあります。

構図のコツは、「木がどこを向いているか」「どこから光を受けているか」「見る人の視線がどこに流れるか」を意識すること。私がよく使うのは三分割法で、画面を縦横に三分割した交点に木を配置すると、自然と視線がそこに向かいます。

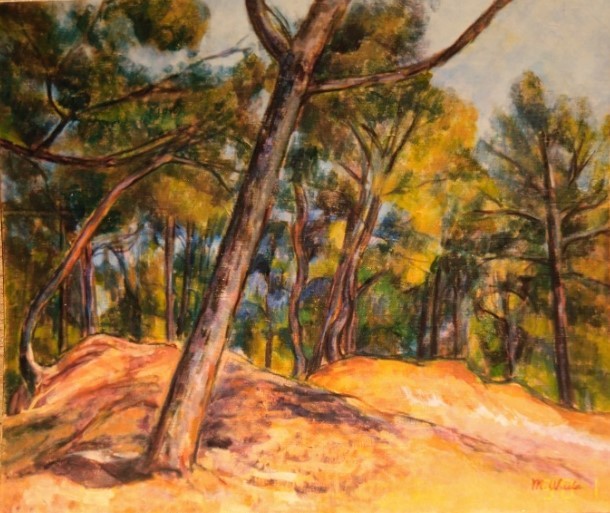

あるとき、斜面に立つ一本の松の木を描いたことがあります。

構図を斜めに振り、木が空に向かって伸びていくように描いたら、風景全体に動きと生命感が生まれました。

構図の工夫ひとつで、絵の空気感ががらりと変わるのを実感しました。

背景とのなじませ方

木をどんなに丁寧に描いても、背景とうまくなじんでいないと「浮いた存在」になってしまいます。

私が意識しているのは、「背景の色を木の中に少し取り入れること」と「境界線を柔らかくすること」です。例えば、空が明るいブルーなら、その色を葉のハイライトに少しだけ混ぜる。

地面の草の緑が強いなら、幹の下の方に反射光として取り入れる。

こうした工夫だけで、木と背景が自然につながって見えるんです。

また、葉の輪郭をすべてはっきり描かず、少しぼかしたり、背景と溶け込ませることで、空気の中に木が溶け込むような印象を与えることができます。特に油絵はグラデーションやぼかしが得意なので、その特性を活かすといいと思います。

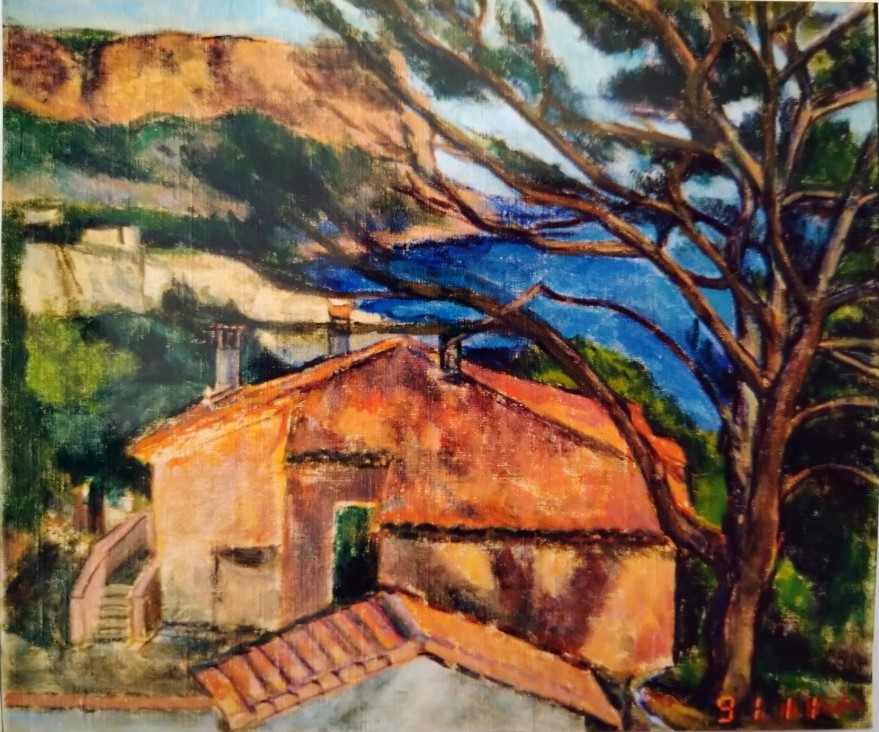

空気感を表現するための遠近法

絵に深みを出すには、「空気遠近法」を使うのが効果的です。 近くの木ははっきりと色濃く、遠くの木は淡く青みがかって、輪郭もぼんやりさせる。この技法を使うと、キャンバスに広がりが生まれ、見る人が絵の中に入り込んでいくような感覚になります。

私が風景画を描くときは、いつも「空の色が地上の色をどう変えるか」に注目しています。

晴れた日なら遠くの山や木が青く霞み、夕暮れなら紫やピンクに包まれる。

その微妙な変化を木に反映させることで、ただの構図ではなく、”時間”や”空気”まで感じさせる絵になります。

ある冬の早朝、霧の中に立つ林を描いたことがありました。

木々の輪郭を曖昧にし、色もくすませて重ねたら、まるで湿った空気を含んだ絵になりました。

空気を描けたと感じたあの瞬間は、油絵ならではの喜びでした。

木の描写で気をつけたいポイント

木を油絵で描くときは、単に形や色を写すだけではなく、「木らしさ」をいかに表現するかが大切です。

そのためには、観察力と表現力のバランスが必要になります。

私がこれまでの制作で感じた、「木を描くときに注意したいポイント」を以下にご紹介します。

デッサンの正確さより、自然な流れを意識する

木を描く際、幹の太さや枝の分かれ方をあまり正確に描こうとしすぎると、かえって不自然で硬い印象になることがあります。

私自身も最初は、写真を見ながら一枝一枝をきちんと再現しようとしたのですが、どこか「作られた木」になってしまう感覚がありました。

そこで、 実際の木を観察しつつも、「幹から枝へ、枝から葉へ」という流れのリズムを意識するようにすると、自然でのびやかな木の雰囲気が出てくる ようになりました。

左右対称にならないように注意する

人間の目は無意識に「バランスのとれた構図」を求めがちですが、自然界の木は左右対称ではありません。

特に初心者の頃は、枝を左右に均等に描いてしまって、人工的な印象になってしまうことがよくありました。

私は、あえて右に偏った枝ぶりや、途中で折れているような不規則な枝を描くようにしています。

それだけで、木に「個性」が生まれ、リアリティが増します。

単調な描写にならないようにする

幹や枝を描くとき、同じ色や太さで塗っていくと、どうしても単調で平面的な印象になってしまいます。

私は、筆の動きや色の濃淡を変えながら、一本の木の中にも変化をつけるように意識しています。

幹の根元には重さを感じさせる濃い色を、上にいくほど軽やかな色合いやタッチにすることで、全体にリズムが出て、見ていて飽きない画面になります。

木だけを浮かせず、周囲との関係性を考える

木は風景の一部です。

私が油絵を描いていてよくやってしまう失敗のひとつが、「木だけ丁寧に描いてしまい、背景と馴染まない」というものです。

背景の空や地面、他の植物と木との関係を意識して、光の方向や色のトーンをそろえることで、画面全体の調和が取れます。とくに影の描写は重要で、木の下に落ちる影をうまく描けると、木がその場に「立っている」ように見えるようになります。

背景として木を描くときの工夫

.jpg) 木は絵の主役になることもありますが、風景画では背景の一部として描かれることも多いです。

木は絵の主役になることもありますが、風景画では背景の一部として描かれることも多いです。

主役ではないからといって手を抜くと、画面全体が単調になってしまいます。

むしろ、背景の木をうまく描けるかどうかで、絵に奥行きや空気感が出るかが決まるといってもいいほどです。

ここでは、私が背景の木を描くときに意識しているポイントをご紹介します。

主役を引き立てるための「描きすぎない」表現

背景の木は、主役を引き立てる存在です。

私も以前は、背景の木を細かく描きすぎてしまい、主役と視線がぶつかることがありました。

今では、背景の木には細部をあえて省略し、ぼかしや柔らかいタッチを使って遠近感を演出するようにしています。

たとえば、空気遠近法を活かして、背景の木は少し青みがかったグレー系の色で描き、コントラストを落とすと、奥行きが自然に表れます。

これにより、主役となる手前のモチーフがしっかりと浮かび上がります。

色と明暗で空間の深さを演出する

遠くの木と近くの木を描き分けるには、「色の抜け感」が重要です。

私がよくやる方法は、遠景にいくほど色の彩度を落とし、明るいグレーやブルーをベースにすることです。

一方で、近景の木にはウォームグレーや茶色系で色の厚みを出して、立体感を出します。

また、遠くの木は細かく描かず、ソフトなタッチでシルエットだけを捉えるようにしています。

特に霧や光の中に溶け込むような描写は、空気感が出てとても効果的です。

背景の木も「構図」の一部として考える

背景にある木の位置や傾きは、画面全体の構図を大きく左右します。

私は下描きの段階で、主役とのバランスを考えながら木の位置を決めています。

たとえば、右上から斜めに伸びた枝を入れると視線が絵の中に流れ込んでくる効果があります。

また、背景の木がフレームのような役割を果たすこともあります。

画面の両端に木を配置すると、中央のモチーフに自然と視線が集まり、構成が引き締まります。

タッチの違いで「前」と「奥」を描き分ける

私は手前の木には筆跡をしっかり残し、ペインティングナイフで厚く絵具を盛ることもあります。

一方で、背景の木は筆のタッチを抑え、薄塗りで空気に溶け込むような表現にしています。

このようにタッチに差をつけることで、前後関係が生まれ、空間がよりリアルに感じられます。

まとめ

.jpg)

木を描くことは自然を感じること

木を油絵で描くことは、単なるモチーフのひとつというより、自然との対話に近いものだと私は感じています。

幹の太さ、枝の伸び方、葉の揺れ方、色の移ろい――それらすべてに「生命のリズム」があり、描くたびに新しい発見があります。

今回ご紹介した筆づかいや色の重ね方、混色の工夫、背景としての表現などは、すべて私自身が試行錯誤の中で得た小さなコツばかりです。

どれも正解ではなく、描き手ひとりひとりの視点や感覚によって、無限の表現が広がるのが油絵の魅力だと思います。

ぜひ、気になった技法やアイデアから少しずつ取り入れて、自分なりの「木の描き方」を見つけてみてください。

自然を観察し、筆でその息吹を写しとる――その積み重ねが、やがて絵の中に深みを生み出してくれるはずです。

私は南フランスに4年間住んで風景画を主に描いていました。